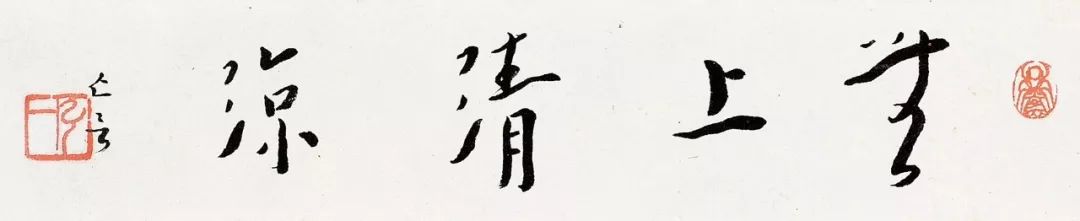

弘一法师究竟清凉

他着一件旧衲衣,一双半旧不堪的草鞋,脚边的破麻袋包,露出些许律学书页。此行受邀赴青岛结夏安居,讲律弘法,竟是他19岁后首次回北方。

他出家二十年,日日探讨精微,四处弘律讲法,苦修南山律宗。可为了青岛湛山寺这一讲,他还是准备了整整七个小时。

见大师今日这番模样,也许你不能将之与那个绘裸女、弹钢琴、唱京剧、反串茶花女的文艺先驱划等号。然而,那也确实是他。

那时,他还是李叔同。生于天津官宦富商之家的他,自幼多才多艺,“二十文章惊海内”,诗文、词曲、话剧、绘画、书法、篆刻无所不能。

鲁迅先生日记里有“从内山君处乞得弘一上人书一纸”的欣喜,得到他的墨宝,不胜幸运;

张爱玲说,“不要认为我是个高傲的人,我从来不是的,至少,在弘一法师寺院围墙外面,我是如此的谦卑。”

周恩来总理强调,将来如要编写《中国话剧史》,不要忘记他,他是传播西洋绘画、音乐、戏剧到中国来的先驱。

更难能可贵的是,他坚持“以人传文艺”,桃李满天下。漫画家丰子恺、国画大师潘天寿、音乐教育家吴梦非、教育家夏丏尊、书画家钱君陶、著名音乐家刘质平、画家李鸿粱等都是他的学生……

有人说,李叔同始终是任性的,生在富庶人家,才更寻求反叛的自由。他想唱戏就唱戏,想留学就留学,想出家,便出家了。

三十九岁那年夏天,他挥一挥衣袖,在杭州虎跑寺毅然出家,告别一切尘世念想。他选择的是佛教中最为清苦难修的一支,律宗,受戒后持律极严,粗茶淡饭,过午不食。

只是,这等决绝对于妻子来说,是何等的伤痛!当他的日本妻子伤心欲绝地携了幼子千里迢迢从上海赶到杭州,抱着最后的一线希望,却也没能见他一眼。

“做这样的决定,非我寡情薄义,为了那更永远、更艰难的佛道历程,我必须放下一切。我放下了你,也放下了在世间累积的声名与财富。这些都是过眼云烟,不值得留恋的。”

从“翩翩浊世佳公子”到“戒律精严之头陀”,他的出家不是逃避,而是主动去承担更大的责任。

在电影《一轮明月》中,濮存昕饰演了弘一法师。对于他的一生描绘的是否准确我们不作评价,但影片中有一个画面,令人印象深刻:

在普陀山,弘一拜净土宗高僧印光法师为师。影片中的两人,倒茶时小心翼翼,扫地时认认真真,擦桌子也不肯含糊。吃饭时,先把碗里的饭吃完,再倒一点茶水在碗里,涮过以后喝掉。

画面光线暗淡,僧袍下的手缓缓动着,仿佛不是电影,而是无数个日子里的真实生活。

无论多少人惋惜,多少人议论,出家后的弘一上人,也只是这样静静扫地、认真吃饭的普通佛门弟子。能够自在从容地活在每一个当下,把手头的每一件事情用心做好,才是真正的修行。

云水春秋,空门十载。1928年冬,已臻知天命之年的弘一法师由浙入闽,开始了他后半生与福建“佛”、“茶”的不解之缘。

茶,自古“慕诗客,爱僧家”,大闽茶山遍地,似乎更对修行之人的“味”。弘一法师的足迹遍布闽地各大寺院,泉州开元寺、承天寺、温陵书院等,更是他讲学弘法、常住修心之所。

弘一法师晚年生活清苦,无甚念想,有一次偶然提到,“我这几天在想,如果我能喝喝雪峰茶,那我就很好了。”很少向人要东西的他,颇不好意思地对友人说,“你有吗?”茶不过是茶,有此惜茶懂茶之人,方见其味。

在泉州朵莲寺外,有一奉茶亭,弘一法师题字曰:行路艰难受尽许多暑气,佛门方便饮他些少清茶。近百年了,亭里的铁观音仍在为过路人传递清凉。

“如月清凉被众物,以法滋味益群生。”也许一杯茶的力量很有限,但大师的慈悲心,还将继续传递良善,滋养众生。

1935年秋,56岁的弘一法师离开惠安净峰寺前,望着自己夏天手栽、含蕾未吐的菊花已是盈盈满畦,不禁惜别感叹:“我到为植种,我行花未开。岂无佳色在?留待后人来。”

可是后来的人呢?如今他们谈起李叔同,只是作为高考作文素材,因为他的传奇一生,几乎可以用来阐述所有命题。

九月的黄昏,红霞漫天,大千世界的万般颜色融为一片血红。晚晴室内,万籁俱寂,弘一法师静静写下“悲欣交集”,然后翻身睡去。

也许正如好友夏丏尊所说,“他有人格作背景,犹如佛菩萨有光”。如此慈悲心,芸芸众生中已无处寻。