“十八少年下凉州”纪行:重走河西走廊的文学寻根之旅

记者 张莹

4月16日至18日,十八位来自北京大学、复旦大学等国内知名高校的文学博士生来到甘肃省武威市,与小说《凉州十八拍》作者叶舟完成了一场重走河西走廊的文学寻根之旅,寻访曾在小说中出现的古凉州遗迹,并就边塞文学的气质展开对谈。

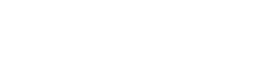

作家叶舟的祖籍正是武威。去年12月,叶舟出版了长篇小说《凉州十八拍》。这部总计134万字的鸿篇巨制,以20世纪上半叶的凉州为原点,以现代版的“赵氏孤儿”为故事内核,聚焦河西走廊的历史、地理、文化,塑造了一批来自民间且拥有文化自觉与大义担当的凉州子弟、义勇之士和热血少年,并将“胡笳十八拍”的古典架构与西北大地的历史传说相融合,全景式呈现了一幅河西民间社会风情的长卷。而今,有一群外来的少年,追寻着小说中少年的足迹,踏上了古凉州的土地。

叶舟先生一路风尘仆仆,率领十八少年,时而激情满怀,时而热泪盈眶,像是一位老者,为我们讲述这块土地上的古往今来。从海拔3000米的乌鞘岭,到有“石窟鼻祖”之称的天梯山石窟;从凝聚了三代人心血的“沙漠绿洲”八步沙林场,到亚洲最大的人工沙漠水库红崖山水库……十八少年穿越历史长河,与《凉州十八拍》中那群拥有大义担当的热血少年在凉州这片土地上交会,碰撞出不同时空的少年精神与力量。

第一次来到西北,大家被这里浓浓的风情所感染,行驶在横亘的黄土高坡,被它的广袤和苍凉吸引,忽然间,远处出现了镶着银边的山——雪山!众人惊呼,果然是雪山,在苍凉中赋予它俊美。面对它扑面而来的视觉美宴,同行的媒体人禁不住朗诵起叶舟先生的一首诗:“我和那些雄伟的山峰一起生活过许多年头,那些山峰之外,是鹰的领空,它们使我和鹰更加接近……”叶舟先生坐在一块石墙上,给我们讲述《凉州十八拍》小说中的故事。

“凉州境内没有时间,凉州人有的是光阴”,这里是大汉帝国彰显“武功军威”的地方,是河西走廊上的重镇,是骏马金戈相击的古战场;这里,有李益的《边思》,有“黄河远上白云间”“葡萄美酒夜光杯”的凉州词,有牌匾上“书城不夜”的书香氛围;而六老汉治沙的故事更是震撼了所有人,他们风餐露宿、三代传承,光阴之于他们,是对自己家园深深的爱。

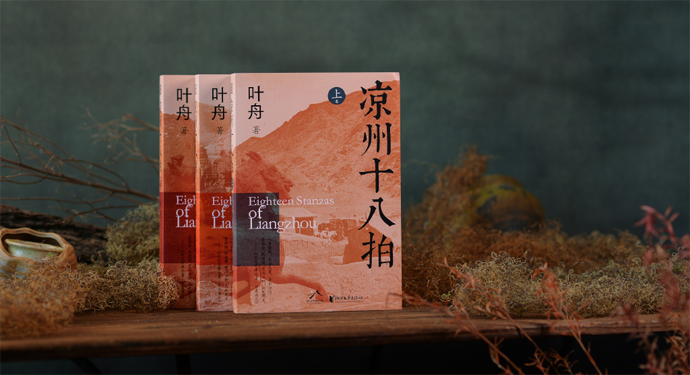

来到瑞安堡,这里是《凉州十八拍》的发生地,叶舟先生整个写作的47个月,案头上基本上没有别的资料,就在玻璃板底下压了瑞安堡的结构图,小说里不管是文楼、武楼、南门、北门,都是这个城堡的格局,这其实就是凉州大地上的一个舞台,所有的生旦净末丑,所有的少年,所有的马夫、驼队,主要的戏,都是在这里上演,当时故事里几十个人物,如今业已消失,只有堡子在这里留下来。穿过院落,拾级而上,路过文楼武楼,远眺堡外的世界,叶舟先生边走边说,仿佛一扭头还能看到门里面徐惊白的身影,还能看到管家廖逢节的身影,还能听到顾山农的声音。屋檐上的飞鸽被惊起,飞檐一角的钟随风摇摆,少年们在文学中相逢,作家哽咽:哎哟,我眼泪要流下来了。

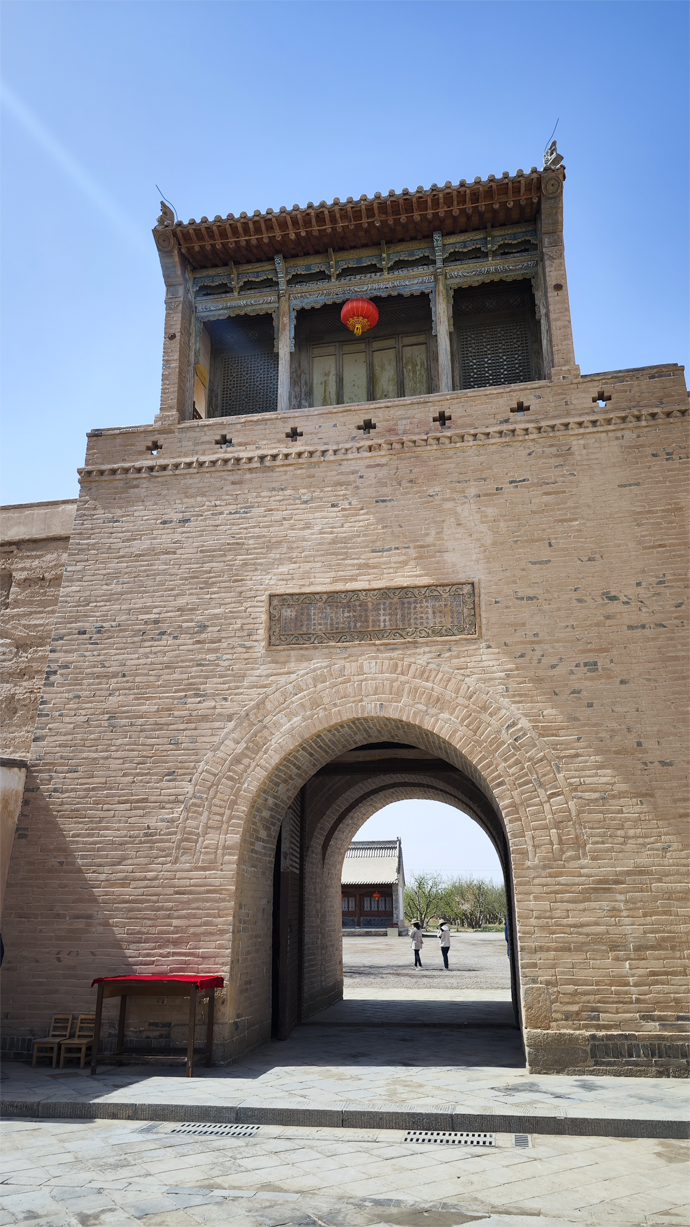

4月18日,十八少年和叶舟在文庙对话。叶舟在开场白中说:“我用了四年时间,写完了134万字的长篇小说《凉州十八拍》。我像一个学生答完了试卷,但胆怯地不敢独自带着书走进凉州,所以我找了十八位少年陪我,他们带着少年之气来给我撑腰打气。”少年意气是贯穿《凉州十八拍》的精神主线,十八位文学博士三天凉州行感触颇深。中国人民大学文学院博士生高翔笑称,他的“重走”开始于抵达当天的那碗“软儿梨”,揭开黑色外皮后的口感却完全不同。“如今回看,吃软儿梨的感受就像这趟西北之行,我们对西北的刻板印象包裹在果皮之中,亲临现场正是打破刻板印象的过程”;上海师范大学博士生蒋应红认为,解读《凉州十八拍》的一个关键词是“除锈”,那个年代“锈迹斑斑”的丝绸之路,在文学中一点点剥除;北京大学文学博士林孜说,《凉州十八拍》中举重若轻、融会贯通的艺术手法,西方现代叙事与中国古典小说表达方式相结合,都非常巧妙;武汉大学文学博士张智谦说,在凉州之行中,小说中的一个词——“正念”多次浮现在自己的脑海,就像顾山农倾其一生守护铜马,正身正念是我们中国少年讲好中国故事的关键。