博洛尼亚大学:正是这座“大学之母”让我们得以直视人心和太阳

博洛尼亚位于在亚平宁山脉北麓的波河平原上,公元前6世纪,伊特鲁里亚人开始在这里建造茅舍,围以石墙,筑成最早的城市,当时叫菲尔辛纳(Felsina)。公元前4世纪,凯尔特人占领了这里,并改名博洛尼亚(Bononia),沿用至今。到了罗马时期,博洛尼亚已经成为了名副其实的大城市。

罗马帝国崩溃后,博洛尼亚历经拜占庭帝国、伦巴得人和法兰克人的统治,直到11世纪才成为自由城邦。这时的博洛尼亚,没有罗马城的恢弘,也没有佛罗伦萨的浪漫,但它的自由之风,让一股足以掀翻整个沉闷的中世纪的力量,在教会与城堡的红色砖墙下滋长。

博洛尼亚大学的创办年份并没有一个明确的记载,后世的研究者半是出于考据,半是为了纪念,将其定于1088年。实际上,这座大学不但没有确切的诞生年份,也没有创始人,更没有固定场所,在城市的夹缝中,野蛮生长。

11世纪,一群来自欧洲各地的学者为摆脱宗教教育的束缚,自发地聚集在博洛尼亚,共同翻译、评注古老的罗马法法典。彼时的欧洲,处在中世纪的沉闷与压抑中,古希腊罗马时代留下的辉煌文明被基督教排挤到了东方,一些饱读诗书的遗老带着仅存的火种来到阿拉伯地区,并用当地的文字将其保留下来。以佩波内和依内里奥为代表的学者,将原本就诞生于这片土地上的大量知识,重新翻译成拉丁文,他们渴望从先贤那里获得改变世界的力量。

不少年轻人慕名而来,加入到这个罗马法研习团体中,于是就形成了一所协会式学校,这便是博洛尼亚大学的前身。到了12世纪,人们常常能在博洛尼亚城看到老师带着一群学生四处游学,进行研究和讨论的情景。

这种学者自发聚集形成的建校方式也可看作是“学生会”制度的雏形。在博洛尼亚大学建立初期,学生们自发地组成委员会,聘用老师,在教堂、市场等地授课,他们支付老师薪酬,也有权对老师进行罚款和解聘。不过,学生的权利边界后来延伸到了整个城市,甚至在1225年还与市民爆发冲突,博洛尼亚大学短暂关闭,不过这也导致了出逃的学生在帕多瓦建立了一所新的大学——这也是世界上第三古老的大学(第二是巴黎大学)。

1158年,神圣罗马帝国皇帝“红胡子”腓特烈一世巡视意大利时,接受博洛尼亚大学师生的请求,颁布了《完全居住法案》,赋予师生们居住权和司法自治权,这意味着享有独立性、拥有固定研究教学场所的大学以法律的形式确立下来。

清华校长梅贻琦有句名言:“所谓大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也。”如今“大楼”似乎无关紧要,但对于当时的博洛尼亚大学来讲,有了“大楼”,大学才从一个学者共同体变成有实体的场所。《完全居住法案》和其他一系列法案的出台,让博洛尼亚大学得以成为城市中相对独立的功能区划,让教师和学生群体得以成为相对独立的职业与身份——大学,就成了所谓的“象牙塔”。

如今,在不少介绍博洛尼亚大学的文字中赫然写着但丁的名字——那位被恩格斯誉为“旧时代最后一位诗人,新时代第一位诗人”的阿利盖利·但丁。然而,历史留下了《神曲》,却没有留下但丁的生平,也难以得知他与博洛尼亚大学有多少交集。

这位“人文主义之父”与但丁、薄伽丘并称“三颗巨星”,他们携手用人性打破了神的桎梏,吹响埋葬旧时代的号角,开创了伟大的文艺复兴。

14世纪,当彼得拉克秉承父志进入博洛尼亚大学法学系时,这座学校已经是一所充满古典气息、文化底蕴的殿堂了。彼特拉克是好古之人,他几乎将所有时间倾注在阅读古书上,古罗马思想家奥古斯丁的《忏悔录》是他在学校的精神支柱。1326年父亲去世后,彼得拉克放弃钻研法学,一面在教廷担任闲职,一面从事文学创作。教会的所作所为使他亲眼目睹了人性的黑暗和虚伪,于是他开始用笔杆作为反抗教会压迫与思想禁锢的武器。

彼特拉克擅长创作诗歌,他的十四行诗被后世的乔叟、莎士比亚等人所模仿,当然他不仅在形式上有所创新,更是在诗歌中歌颂爱情,歌颂祖国,歌颂人性的光芒。1342年他在不朽的叙事史诗《阿非利加》中写道:“遗忘的沉睡不会永远延续!”随即,一个伟大的人文时代便从沉睡中被唤醒。

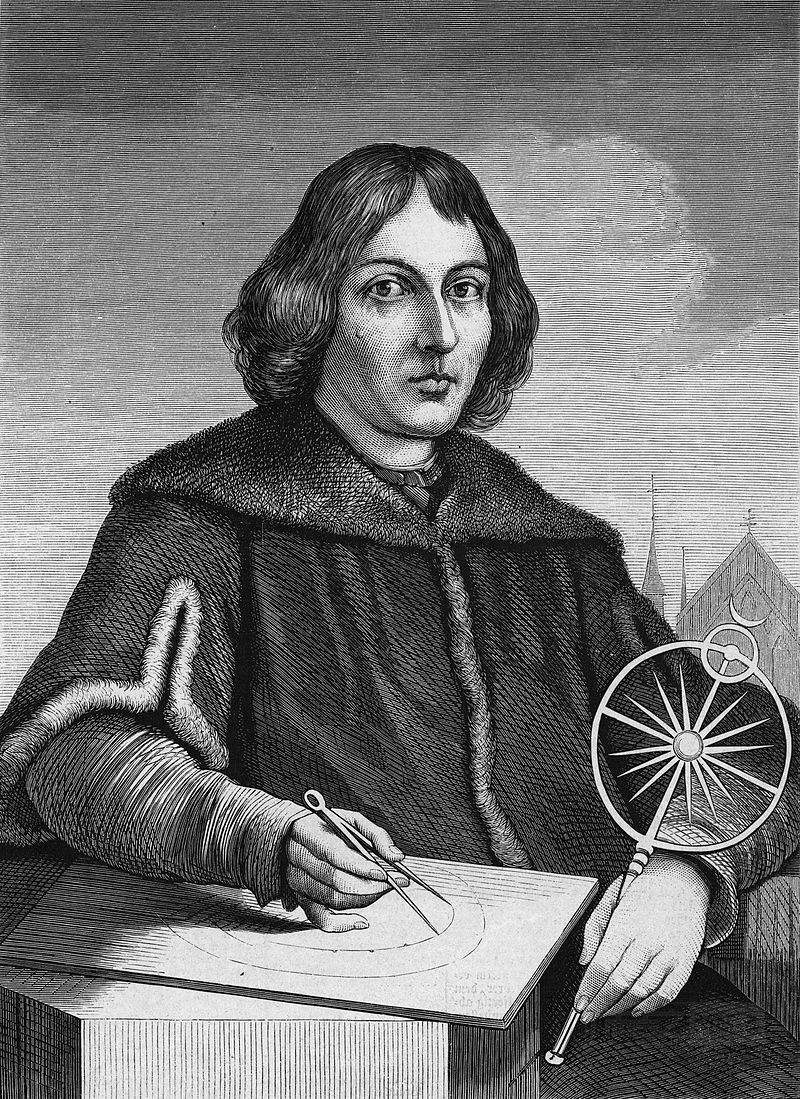

如果说彼得拉克的呐喊划破了文艺复兴前的漫漫长夜,那哥白尼则为乌云笼罩的大地迎来了太阳。

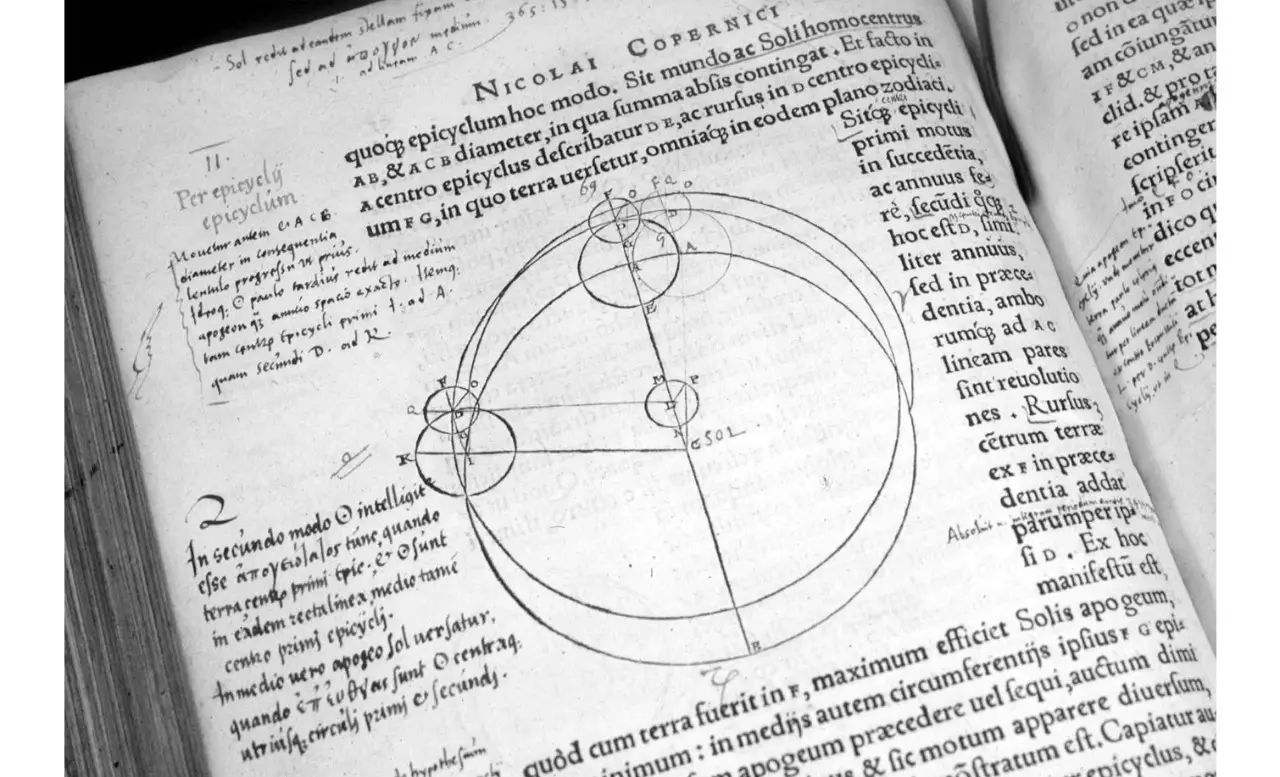

1496年,23岁的哥白尼离开祖国波兰,来到当时文艺复兴的中心意大利,进入博洛尼亚大学攻读医学。不过他和前辈彼得拉克一样“不务正业”,在大学结识了天文学老师徳·诺瓦拉,并学习了天文观测技术以及希腊的天文学理论。博洛尼亚大学自由的校风让哥白尼得以横跨各个学科领域吸收前人的知识,也让他对被视为真理的托勒密“地心说”产生了怀疑,一个“奇怪”的想法在他脑中生发。

1514年,经过长达两年的观察与计算,哥白尼终于写出《天体运行论》一书,此书被看作“日心说”创立的标志。因为宗教的禁锢,这本书直到1543年才得以出版,据说当时哥白尼知道自己大限将至,收到成书时只摸了摸封面,便在两天后去世了。

“日心说”的创立拉开了近代科学革命的序幕,这种怀疑的精神和科学的方法在当时如射穿乌云的阳光,让后人在追求真理的道路上前赴后继,开启了另一个伟大的科学时代。

东野圭吾曾在《白夜行》中写道:世上有两样东西不可直视,一是太阳,二是人心。

而博洛尼亚大学吹出的自由之风最终关闭了中世纪的大门,若我们回望那段历史,便会感慨——正是因为彼得拉克和哥白尼,人类才得以直视人心和太阳。

虽然哥白尼和当时其他的博洛尼亚大学校友一样成就斐然,然科学之路亦并不平坦,1633年,伽利略因论证哥白尼的理论被判终身监禁;1687年,牛顿的《自然哲学的数学原理》问世,哥白尼的体系被全面接受;又过了300多年,1992年罗马教皇约翰·保罗二世才正式为伽利略平反。

归根到底,乃是在后世漫长的几百年间,科学尚未形成风气。就大学而言,科学研究在此也没有基础。博洛尼亚大学和同时期其他欧洲大学一样没有天文系,当时的学院也不过法学、医学和神学三类。

有些教师出于个人的兴趣爱好进行一些零星的科学研究,有些学生凭借自己的天赋脱颖而出。但是,只有制度化,才能为大学源源不断培养人才——大学不应只吸引天才,更应成为产出天才的摇篮。

1714年,马尔西利将军在博洛尼亚大学创立了科学研究院,他曾先后在帕多瓦大学和博洛尼亚大学就读,学习自然科学。由于他的辉煌战绩,教皇克雷门特十一世给予他极高地位和荣誉,并为他离开战场回到博洛尼亚城从事科学研究提供便利条件。

作为一位学识渊博的将军,他极力支持科学研究的发展,将很多珍贵的书籍、资料、仪器等物品捐赠给博洛尼亚大学,并建议开设天文系和数学系,讲授自然科学,进行试验、实地观察。马尔西利的提议虽然最初遭到当局的阻挠,但随着战争的爆发,国家和城市对科研的强大需求促使大学当局接受了科学研究进入大学的提议。

继博洛尼亚大学之后,苏格兰的格拉斯哥大学、爱丁堡大学,德意志的洪堡大学等纷纷开始了科学体制化的尝试,18世纪,“赛先生”在欧洲的大学才算是登堂入室,从此西方世界乘着科学之舟高歌猛进,席卷全球。

△ “无线电之父”马可尼,在博洛尼亚大学学习期间,他用电磁波进行约2公里距离的无线电通讯实验,获得成功

在将近一千年的历史长河中,博洛尼亚大学拿下的“第一”头衔不胜枚举——从中世纪走向文艺复兴,从科学启蒙走向天才摇篮,来自亚平宁的自由之风始终劲吹,在整个欧洲野蛮生长,开枝散叶。

1988年,欧洲430个大学校长共同签署《欧洲大学宪章》,确认博洛尼亚大学为现代大学的源头,那句霸气侧漏的校训就足以表明一切——Alma Mater Studiorum(大学之母)。

周光礼、马海泉 《科教融合与大学现代化——西方大学科研体制化的同质性和差异性》