从《兰心大剧院》聊聊娄烨(激发与压榨出所有剧组成员的主动性与创造性)

巩俐夫妇与娄烨在《兰心大剧院》威尼斯首映上

娄烨是中国第六代导演的代表人物,他的作品在普通观众眼中有大量的手持镜头,甚至在《风中有朵雨做的云》上映时,发行公司奉送了防止因大量手持-跳接镜头,导致眩晕甚至呕吐用的呕吐袋。

而在另一方面,娄烨的作品大量使用了蒙太奇手法,没有在同一个时空下进行叙事,这也给如何论述这位正处于创作旺盛期导演创造了难度:很难用一种已有的电影理论去概括娄烨导演的创作,多变的作品风格让常用的学术理论失了效。

2017 年,即将在中央戏剧学院完成本硕博连读的韩帅,选择娄烨作为博士论文的研究对象。她遭到了不少师长的反对,但都是善意的。在和理论导师徐枫的交谈中,韩帅受到了启发,她开始尝试在“新感觉派”小说与娄烨的电影风格之间寻找隐秘的关联。

韩帅,中央戏剧学院博士、青年导演,著有

《新感觉电影:娄烨电影的美学风格与形式特征》

大量阅读了关于“新感觉派”小说和理论后,韩帅小心翼翼地去找娄烨访谈,她生怕自己寻找的方向遭遇研究对象的否认,这次尝试的确犹如一场冒险。

好在娄烨肯定了韩帅建构的勾连,彼时正在筹备的电影《兰心大剧院》尚未对外透露任何消息,韩帅并不清楚这部电影与日本“新感觉派”作家横光利一的小说《上海》之间存在着千丝万缕的关系。当听到导演神秘地说出“我的新作品跟‘新感觉派’的关系还不止一点点”时,韩帅才确认自己找对了方向。

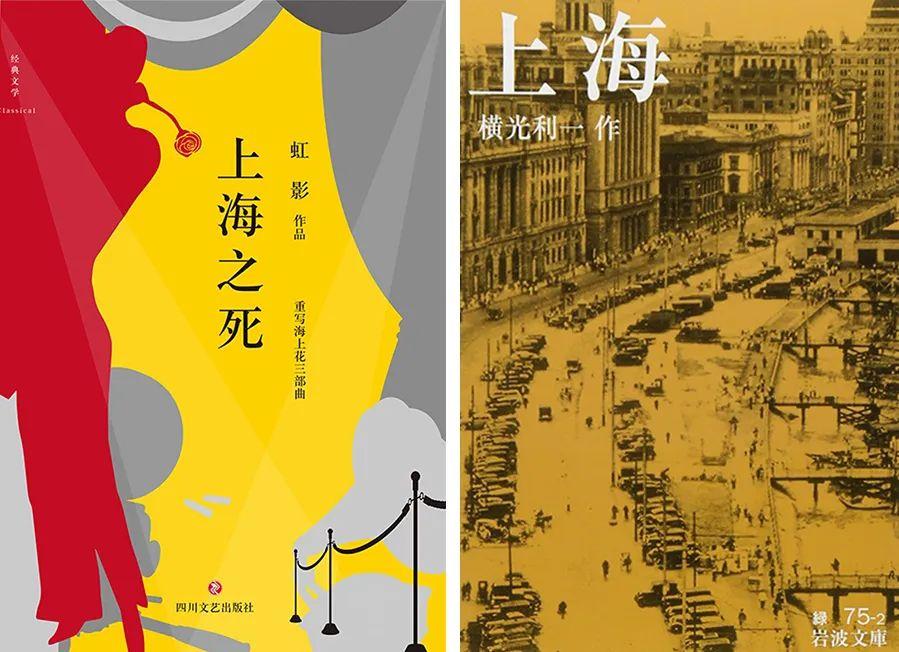

《兰心大剧院》改编自两部小说——

虹影《上海之死》和横光利一《上海》,

《上海》被认为是“新感觉派”集大成之作

在韩帅看来,娄烨的电影是“主观优先”的,他想展示的是自己眼中的世界,而不是一个客观的世界。“这有很大难度的”,必须有一套全新且多变的视听语言风格与之配套。“手持-跳接”成为了在娄烨电影中突出的镜头语言风格,而这一特征在最大限度上解放了演员。在娄烨的电影中,演员们都被施予魔法般地给出“最好的表演”,这种语言风格也给了娄烨和他的团队最大的自由。

在博士论文基础上,韩帅完成了专著《新感觉电影:娄烨电影的美学风格与形式特征》,这是目前全球关于娄烨电影研究的第一本专著。

《兰心大剧院》剧照

完成博士学业后,韩帅没有谋求教职,她笑称“自己都没想明白有些问题,就不要去教别人了。”与此同时,她开始了自己的电影创作,完成了自己的第一部长片作品《汉南夏日》,这是一部描绘女性成长主题的电影,摘得第 71 届柏林国际电影节新生代儿童单元的最佳影片奖。韩帅直言在娄烨身上学到了许多工作方法,希望像娄烨导演那样“激发与压榨出所有剧组成员的主动性与创造性”。让演员尽量不受摄影机的干扰,真实和自由的表达。

《出色WSJ.》:你是如何第一次把娄烨的电影和“新感觉派”小说勾连在一起的?在你和娄烨的访谈中,他在提到“新感觉派”小说时说:“新感觉派”小说触及到了感性真实,作者要比现实主义的小说作者更具有献身性。你在和娄烨聊之前就建立起了这种勾连吗?还是在访谈的时候才把二者联系在了一起?

韩帅:其实研究娄烨导演的电影存在非常大的难度,因为他的电影相对于其他同代导演的作品来说是不好归类的。他的电影本身就不是在某种既定框架下创作出来的,他从不给自己设限。而且他又正处于创作旺盛期,不是一个已经盖棺定论的“大师”,也很难有一个理论可以与娄烨的电影相匹配。所以,我试图到文学领域里寻找启发。

我的理论导师是研究法国电影的专家徐枫教授,我在跟他讨论选题的时候,徐枫教授提到了“新感觉派”文学与娄烨电影的相似之处。我感到很惊讶,因为我跟朋友在聊天的时候也提起过“新感觉派”,而徐枫老师口中又复现了这个名词。这引起了我的注意,因为我们在闲谈中都是在感性的维度上试图认识娄烨导演的电影的,但大家都提到了“新感觉派”。而“新感觉”这个词汇本身又是感受性的,我觉得也许真的存在某种联系。

我其实是在尝试寻找这个“联系”时,才开始大面积地去阅读“新感觉派”作品的。早年间读过穆时英的散文,都不是小说,只有一些很粗浅的认识。

在这次比较系统阅读的过程中,我渐渐生发出两个感受:一是“新感觉派”小说的个人化程度非常高

,我在他们的作品中看不到特别多特别写实的社会事件、社会坏境的描述。他们基本上只写自己,以及自己对环境的感受,所以个人化的程度非常高,这方面跟娄烨导演创作状态非常像。

第二个感受是“现代感”,虽然我阅读“新感觉派”小说的时候,已经和他们创作这些作品的时间相距了大半个世纪,但读他们的小说,却不存在读其他现代文学时会产生的“过时感”,当然这里的“过时感”不见得是个贬义,因为文学作品既然是时代的产物,它就会带有那个时代特有的烙印。但是即便今天,我想象与体验中的上海还是能在“新感觉派”的小说当中找到一些对应,因此觉得它的现代感非常强,是非常标准的现代小说。

我非常喜欢这个派别的小说,也非常喜欢娄烨导演的电影,于是努力尝试把它们两个勾连起来。因为这样的话,我在研究的过程当中是非常愉悦的。我跟娄烨导演的访谈当中也说道,很庆幸还是找到了这个勾连。

《出色WSJ.》:你当时将自己的这种勾连去拿给娄烨讲的时候,你会忐忑吗?会担心他会否认这种关联吗?

韩帅:我当时是非常忐忑的。虽然不见得一定要得到导演的首肯,我才能建立这种联系,但我非常担心中间有很大的冲突或差异。但我当时确实很幸运,

当我在跟导演的会面中渐渐地提到其电影与“新感觉派”关系的问题时,他非常谦虚地说:“其实能看过的都看过了。”

我就知道娄烨导演一定是受到了“新感觉派”小说的影响。其实在他的《危情少女》和《春风沉醉的夜晚》中,可以明显察觉出他一定做过民国文学的功课,只是其中是否涉及到了“新感觉派”,有一个问号。访问时他正要去拍摄《兰心大剧院》,因为新项目当时是保密的,所以我只知道他的新片改编自虹影的小说,但不知道其跟日本“新感觉派”的代表人物新横光利一也有关联。他非常神秘地对我笑了笑说:“可能我的新作品跟‘新感觉派’的关系还不止一点点。”那个时候我就知道自己应该是找对了方向。

《危情少女》(上)

《春风沉醉的夜晚》(下)

《出色WSJ.》:“新感觉派”的三位代表人物施蛰存、刘呐鸥、穆时英三个人的文本,包括他们的观念其实是存在分野的。你觉得在这三者的比较上,娄烨更像三人中的哪一个?

韩帅:“新感觉派”在中国兴盛的时间很短,成员不多,不是一个很大的流派。我在研究的过程中,其实借用最多的不是中国这三位代表作家的文本,而是关于日本“新感觉派”的一些理论研究。但最重要的坐标,或者说直接影响到娄烨导演、在导演的文本当中能看出来一些对照关系的,当然是“新感觉派”在中国的三位代表作家和他们的作品。我觉得如果硬要做比的话,穆时英的作品可能和娄烨电影最有相似性。

我在阅读穆时英作品时,产生了和观看娄烨导演作品最接近的感受。穆时英的作品在一定程度上保存了一定的情节性和小说的“规制”,它更像一个传统的民国小说。而娄烨导演的电影除了有风格化的、“离题”的部分以外,每一个电影其实都保存了情节和故事的完整性。在我看来,娄烨的电影有“情节剧”的倾向,故事都很好看,所以可能从这个角度来说,两个人有点像。另一方面来看,穆时英在小说的题材上有过诸多尝试,他最早面世的一批小说其实是非常“左”的,但在后面的发展当中,又慢慢地回归到非常自我与实验的模式中。他有各种类别的创作,手法虽随之变化,又相对完整和统一。这方面也跟娄烨的选择有点像,他们都在流动的题材中呈现出了某种风格上的统一性。

《出色WSJ.》:新感觉小说对于娄烨来讲,具体意味着什么?在西方从文学到电影是有一种连贯性的,比如说从波德莱尔作为现代文学的开端,一直延续到像法国电影中对现代城市感觉的描摹;中国曾经有过但又中断,娄烨又尝试重新拾起传统。和西方连贯的过程相比,你认为中国的电影从这种中断中获得了什么?

韩帅:从娄烨导演的创作来讲,我觉得是一个“补课”的结果。在创作《春风沉醉的夜晚》时,娄烨开始向传统溯源,这对他而言也是补课的过程。尽管那些东西是实实在在地曾发生在民族的历史当中,但是我们没有学、也不知道。

因此当娄烨试图再次寻找中国文化传统的时候,必然是一个同西方电影语法混杂在一起的结果。

娄烨的电影受到了欧洲电影的影响,这和其试图寻找传统的过程并行,并形成自己的风格。

他在西方电影的形态当中,杂糅了东方人的感受和元素。

同时娄烨导演比较系统地研究了这些传统,他绝不是看了一本书、一幅画就开始了创作,而是进行了大量的研究。他又将自己的体验融汇到里面,他好像是点了几笔在自己的作品里,形成晕染的效果,从而形成他独特的新风格。

《出色WSJ.》:“新感觉派”小说和娄烨电影产生的时代背景是否有某些相似性?他们处在现代化城市中的人和同样面对着西方思想的进入,你觉得有可比性吗?

韩帅:我在书里面也稍微提到了三十年代和八十年代关系的问题:如果说第六代的电影创作是在八十年代对现代性的复兴中完成的,“新感觉派”小说则是在五四之后,随着大量的海派文学的引入,打开了西方思想的口子而生发出来的,甚至“新感觉派”本身就是个海派。它其实是一个自外而内、自上而下的结果,和八十年代有一些相似。

对都市的呈现也是两者很像的一个点:“新感觉派”的创作其实是依赖于都市的,有都市文化的产生,才有“新感觉派”的创作空间。

对于娄烨来说,他的电影是依托于城市的,和第五代对乡村的关注相比,他更关注都市和都市人,特别是都市生活中的边缘个体和他们的经验。

“新感觉派”小说里的人物也有很多是都市边缘人,这种都市中的个体感觉,陈旭光老师称之为“都市感性主体性的崛起”,都市人的精神状况的描摹,当然依托于城市化的进程和现代主义的兴起。

《苏州河》剧照

对这个问题,梅峰老师做了一个特别精彩的点评,他觉得三十年代的文化其实生发于“废墟”之上,因为三十年代之前经历的社会革命更加惨痛,变革也更加深刻,因此当时的文学呈现出一种颓废感。而八十年代的复兴和都市人的感受,可能更蓬勃一些,它像个少年。

《出色WSJ.》:很多影迷认为娄烨电影从《浮城谜事》开始变得有些“狗血”,你是否认为这和“类型片意识、情节剧观念”有一致的指向?你觉得娄烨的类型片意识和作者性是冲突的吗?

韩帅:娄烨导演作品后期呈现出强烈的戏剧性和巧合,这一方面是因为他自己有对情节剧的诉求,他的剧作从《苏州河》开始就充满了巧合元素,也从来不会回避巧合。只不过娄烨导演后期的作品在类型片的模板下,越来越靠近大家的想象,所以公众会有这样的反应。

创作《浮城谜事》前,他刚刚回国,其实有点不适应,但又必须面对一个商业类型片当道的市场环境。

而巨大社会发展下的现实状况本身就携带着“狗血”的基因,他想复现这个荒诞的现实,将其嫁接进电影作品中。

这个文本受到了“日本社会写实派”的影响,也有一点像中国古代的传奇小说,那些小说通常伴有大量的“巧合”和“狗血”情节,可谓我们叙事传统中的一部分。

《浮城谜事》剧照

我觉得类型片本身和作者性之间谈不上冲突,因为在过去的电影史中,相当多的作者型导演其实本身就是类型片导演,包括最早谈论“电影作者”话题的特吕弗,其后期的创作其实越发地向类型片的方向发展。特吕弗一生最推崇的大师就是希区柯克,而希区柯克本人其实也是非常了不起电影作者。

类型电影本身也一直在探索不一样的表达,因为类型片不等于“套路”。创作者们都试图寻找类型当中的特殊点,这仰赖于作者自己个性,所以我觉得本身就是不冲突的。大家有这种感觉,其实跟我们自己的电影市场现实有关。当下中国观众所能看到的、所能接受的类型电影里,存在一些由意识形态和观众共同塑造的特殊诉求。这当然是非常繁杂的一个问题,我也没有想得特别清楚。但我觉得作者的个人表达可能与大众接受或者审美习惯上有一定的冲突,但并不代表作者性和类型本身的冲突。

《出色WSJ.》:同样都注重主观感觉的前提下,如果我们把娄烨导演的电影定义为“新感觉电影”的话,你觉得和“新感觉派”小说有什么区别?因为在我看来用视听语言进行感觉的建构是非常难的,而文字本来就是“向内”的,但是视觉语言总归“向外”的,你怎么看这个问题?

韩帅:我创造了“新感觉电影”一词,而没有用“新感觉派电影”,这个词其实是对于电影风格的界定,并不形成一个真正的派系,娄烨导演也没有所谓的“继承者”或者形成一个流派。

为什么我觉得电影和小说可以做这么一个类比的研究?从本质上讲,电影使用的是一种特殊的语言,就是视听语言,它有要更加具象化传达的特征。但对于电影创作者来说,视听语言依然跟文字之于作家是一样的,都是创作者所使用的一种手段。创作者掌握的是这种语言,只不过它是视听语言,创作者们都是想利用既定的语言去传达某种“主观优先”的感受,而使用主观的视听语言,必然伴随的是对使用技术要求,也就是我说的“形式优先”。

其实“新感觉派”小说想把创作者的主观感受或主观现实描摹出来,也需要非常高超的技术,他们的书写方式伴随着大量技术实践。

对于娄烨导演来说也是一样的,如果想在电影中表达主观感受,那么实际上就需要有一套与之相应的配套的语言方式。这两点相伴相生,主观优先的同时一定是形式优先,视听语言伴随着主观感受而进行革新和更替。

《出色WSJ.》:你觉得这就是在很多影迷眼中,娄烨的电影很有很强技术面向的原因所在?

韩帅:我觉得是一个方面,因为导演他在经受学院教育的过程当中,形成了这样的审美和表达需求:他要表达的是个人的“心理现实”,而不是众人眼里的现实。他形成了这样的一种审美之后,要开始讲话,就一定要有某种特定的技术手段。

电影艺术本身就是视听语言的艺术,内容跟形式是不分家的,在对形式进行打磨的过程中,导演践行了一种“功课和习作”的理念,他非常享受在技术和语言的边界上进行新的开拓。其实我们在上学的时候,经常是先对电影技术产生了兴趣,再去思考自己想要表达什么。相对于其他同代导演,娄烨可能产生了对电影技术本身更浓厚的兴趣。

《出色WSJ.》:娄烨在每一部作品中都呈现出不一样的镜头语言的尝试,但是你在书中总结为“手持-跳接”的总体风格,这两种说法之间有冲突吗?

韩帅:根据不同故事的不同诉求,娄烨导演在不同的电影中选择了不同的语言风格。每一个创作者在整体统一的风格之下,都存在语言的演进,我觉得这是一种必然。

娄烨是特别重视“功课和习作”的一个人,他这一部如果做了某种尝试,下次就一定要突破。

作为创作者,我非常能够同理他的这种感受,他一定是希望自己在语言上有探索、风格上有变化。

我之所以提到“手持-跳接”,首先因为它是观众最容易辨识的技术特征,其次也是因为它可以负载娄烨电影最重要的一个诉求,就是对表演的解放。在大多数观众看来,娄烨的作品除了拥有“特别晃”的镜头和“特别暗”的灯光外,演员们也永远能给出最好的表演,某种意义上,这二者也是相辅相成的。

导演希望最大程度地接近真实和演员自然状态,所以一直保持着“手持-跳接”的工作方式。

这种方式也给了导演一份自由,让他腾出精力抓住演员最真实的表演,也就是他最看重的“人的状态”。

《兰心大剧院》剧照

《出色WSJ.》:你在书中提到“梅峰的剧本是散点透视的,然后加上娄烨的类型意识产生出来一个新的创作”。散点透视和类型意识是这两个人与生俱来的吗?梅老师的剧本和娄烨最终拍出来的电影区别何在?

韩帅:我觉得他们两个的不同主要是对世界的认识的不同。梅老师是类型电影研究的专家,他们两个人也是因对类型电影的研究而成为了创作上的同路人。因为二人性格和受教育模式的不同,包括所处的创作职位不同,看待问题的角度自然是不同的。

梅老师访谈当中很明确地说过,他和导演在对待《颐和园》中余虹这个人物的态度上产生了分歧:梅老师希望这个人物有后半程的变化,而娄烨导演则不认为人物其最终会有一个弧光和结果。

因为在娄烨看来,他自己对这个世界的看法还在路上,所以他电影中的人物也在路上

,这也是一种就“主观优先”的侧面体现吧。

这两种认识各有各的好处,谈不上孰优孰劣。到了创作《春风沉醉的夜晚》的时期,由于导演提出了电影中寻找和中国古典文化对照关系的想法,梅老师在剧本创作阶段就开始向此发力,但他的寻找更纯粹一些,在故事和写法上就尽量靠近传奇小说和古代散文,用散点透视、白描的方式进行剧本写作,他其实很彻底;而娄烨导演依然用的是情节剧的方式,让《春风沉醉的夜晚》看上去像一个现代电影。但是其实到了最后,电影里渗透出来的点点滴滴,又形成了一个综合的东方况味,用梅峰老师自己的话说:“我们是殊途同归。”

《出色WSJ.》:梅峰老师认为娄烨的作品存在明显的分野,自《颐和园》之后,他开始“讨论欲望的边界,秩序的边界,伦理结构的边界”,这三个边界的探索是否依然引领着娄烨至今的创作?

韩帅:在我看来,梅老师谈到的欲望、秩序、伦理这三个词是很广泛的概括,几乎涵盖了大部分创作所讨论的范畴,但“边界”这个词的提出蛮有意思。导演在《颐和园》后迎来了一段相当长的“放逐”时间,他没有办法进行传统意义上的创作,而这种状态特别适合于他去探讨“边界”的话题,《花》和《春风沉醉的夜晚》都是这一阶段的产物。

但娄烨导演后期的作品又不完全在这个框架里,

当他再次回到主流创作环境里来,他依旧保持着非常个体与独立的立场,而商业面向的电影也被他吸纳为一种新的尝试

。如果要我妄加揣测的话,他可能觉得这种尝试是新鲜的,是怀着一个很单纯的、孩子式的心态进行创作。也许这些近期的创作没有达到片方所期待的票房结果,但这并不是他探索行为本身出了问题。我觉得大家最可以期待的是导演对语言边界的探索,这个是有可能的。如果有一天娄烨导演拍了 VR 和 120 帧,我也不会感到奇怪。虽然以他过去的实验惯例来看,不太会使用这样“越界”的形式,还是会在写实的范畴内,但类似《推拿》中“盲视觉”的探索方式,还是会出现。

《出色WSJ.》:书中你和娄烨的访谈部分,他提到“新浪潮电影”和“新好莱坞电影”的循环互动关系,但中国电影非常难以进入这样的一个互动里。我们应该怎么理解这个表述?

韩帅:欧、美之间的电影产业和文化交流一直是非常频繁的,在上世纪从四十年代,甚至更早开始就已经存在一个循环了。作为普通观众,在欧洲可以非常轻易地看到大量的美国电影,而美国电影界也非常重视欧洲输送过来的艺术电影。中国电影参与到其中,最起码是八十年代之后的事情了,我们没有办法在四十年代让《小城之春》去影响好莱坞,这是二十世纪中叶的历史现实决定的。

娄烨在多伦多电影节

另外,娄烨导演的说法里可能潜在有一种意思:对于我们没能在市场发展这么好的情况下,形成属于中国电影的大变革和“新浪潮”感到遗憾。第四、第五代导演的作品中,其实已经出现了很多电影语言变革的倡导,但我们当时还在学欧洲五六十年代的东西,已经晚了太多,怎么能再去影响别人呢?

然而在当下,在我们的经济和电影市场都经历了巨大腾飞后,我们的电影依旧难以进入循环的原因是什么?用娄烨导演的一个观点来看,是因为我们的院线电影在语言上有一种奇特的形态:属于“龙标电影”特有的形态,这已经不单是意识形态的问题,而是延伸到语言形态上的一种特殊的驯化。在这种情况下,创新变得很难,影响和促进世界电影语言的革新也无从谈起。

《出色WSJ.》:在很多人看来,娄烨很为人称道的是在电影中对城市的精准呈现,比如上海、武汉、南京等,娄烨的电影甚至成为了一种新的城市影像标志,您觉得他为何会对城市有这样敏感独到的捕捉?

韩帅:娄烨导演是上海人,他成长于中国最现代的大都市,他对城市景观是非常敏感的,

他有一个说法:“城市是电影的皮肤”,城市景观能呈现出电影的基本质感:它健康不健康、什么肤色、什么体质

,如果没有这些基本观察,就无法捕捉“都市人”的生存状况。而这些观察和描摹能力,我觉得潜在地与他学习绘画有关。

我其实一直也非常好奇:他是如何形成今天的审美和技术习惯的?因为人总是知识系统构成的综合体。娄烨导演在访谈中提到了自己在看印象派的画展时的体验,巴比松画派那种“半写实”的自然光效果,留在了他的视觉记忆里。而在其后的创作中,娄烨导演总是有意无意地排斥非自然光照明,可能就因为这个非常遥远的视觉基础。

《兰心大剧院》剧照

娄烨导演系统地接受过绘画训练,受过专业训练之后的眼睛跟一个普通人的眼睛是不一样的。当他有这么一双眼睛时,一旦进入一个空间,就非常清楚自己要抓住的东西是什么。而且他非常敏感,能抓住最有特性的东西,也捕捉得非常好,我觉得这是导演的本事。

《出色WSJ.》:娄烨的电影跨越了地域的局限,他从上海开始,拍到北京,又拍南京和武汉。但现在很多新导演都是在拍自己的故乡,并没有扩展到更大的世界,对于新导演而言,是否已经失去了对更广阔区域探索的欲望?还是因为早期创作者都是从自身经验出发的?为什么你的处女作《汉南夏日》却没有选择在故乡拍摄?

韩帅:新导演一定还是从自身经验出发的,无论是出于资金还是能力的考虑。娄烨的第一部电影拍摄地也是在上海,贾樟柯导演在临汾,刁亦男导演在西安,大家肯定都是从自己的家乡出发,不只是当下新导演的特例,不过对我个人来说,我是山东人,但跑到武汉去拍了自己的第一部电影。

这一选择和人与家乡的关系相关,我在济南度过了童年,但是包括在拍摄短片的过程中,我没有回去拍过任何一个片子。不知道为什么,所有济南籍的导演,比如李玉导演、韩延导演、胡波导演都没选择在济南拍摄自己的第一部电影。这其中的原因我也有点说不清:可能是因为济南这个城市个性不足,也可能是因为它给我们带来的体验是内在的,而不是外在的。

虽然胡波导演的《大象席地而坐》拍摄地在河北,我的片子在武汉,但是我在观看他的电影时,却能非常强烈地感受到被故乡塑造出来的人的性格。我非常同感胡波导演影片中体现出的人的“耐受性”和人际关系中的“干涸感”,这和我在家乡成长的体验是一致的。我觉得人一辈子也逃不开自己的故乡,无论以直接还是间接的方式去呈现。