何谓“江南”——谈谈文化概念中的江南

杭州第19届亚运会开幕式上,“桂花鼓”、钱塘潮、绿水青山、国大雅韵,诗画江南与人文亚运交相辉映,把“江南”文化意象中蕴含的清爽灵动、厚重典雅示意得极尽描述。回首连年来火出圈的文艺作品,诸如舞剧《永不用逝的电波》《只此青绿》,春晚节目《忆江南》《碇步桥》,不少都自带“江南范儿”。那么,何谓“江南”?“江南范儿”又是怎样炼成的呢?

宋代柳永《望浪潮》开篇道“东南形胜,三吴城市,钱塘自古富贵”,此处之“三吴”“钱塘”即为江南的重腹地理标记和代名词。词中的描写,“三秋桂子,十里荷花”“羌管弄晴,菱歌泛夜”传播千古,可谓精妙。但说此地“自古富贵”,却带有几分浮夸。即便抛开杭州一隅,从宽泛的“江南”来看,墨客们重复吟咏的这片“佳人地”,也经验了漫长的演变进程,才完成了本身的文化形塑。

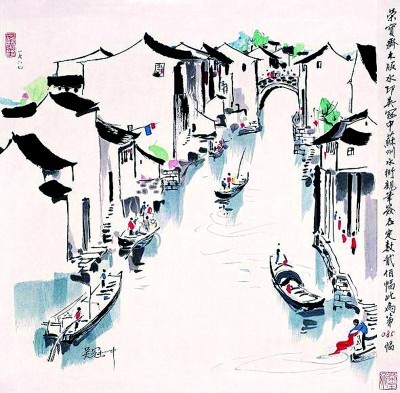

苏州水街 吴冠中 资料图片

“江南”的字面意思是长江以南,但其寄义在差异语境下又有变革。本日通称的“江南”,在汗青上也被称为“江东”或“江左”。“至今思项羽,不愿过江东”的“江东”,概略上包罗了本日人们心目中的“江南”。电视剧《琅琊榜》以地处江南的南朝梁为配景,主人公梅长苏的绰号即是“江左梅郎”。唐代设有“江南道”,面积宽大,包罗长江以南大部门地域。从此,作为行政区划观念的“江南”,跟着朝代变迁而变革,直至清乾隆年间逐渐退出汗青舞台。作为地理观念的“江南”,则逐渐牢靠为太湖流域的苏州、松江、常州、杭州、嘉兴和湖州等地。也正是在人文交换和层累积淀的汗青演变中,文化以其奇异魅力跑赢了行政区划的频仍变换,把诗情画意的江南定格在了中汉文明史上。

着实,在先秦时期的华夏人士眼中,江南是“文身断发”的夷狄之地,其人尚勇好斗,和本日人们认识的“江南范儿”截然不同。秦代到汉初,江南大部门地域还处于“火耕而水耨”的原始农业期间,虽“无冻饿之人,亦无令媛之家”,并且因为“江南卑湿,丈夫早夭”,这片土地在其时民气目中的形象并不行爱。西汉贾谊被贬为长沙王太傅时,就对南边糊口忧心忡忡,深恐“寿不得长”。然而,没过多久,环境清静变革。汉朝往后,环球气温低落,江南一带的天气变得相宜耕作和栖身,迎来了改命重生的天赐良机。假如说土地开垦和经济成长为江南的繁盛奠基了物质基本,那么,深刻而普及的人文交换,则不绝为“江南范儿”的形成注入了活力。

汗青地看,秦汉之际、两汉之际、东汉末年至三国时代,出格是西晋永嘉之乱、唐朝安史之乱、北宋靖康之乱往后,以生齿大局限南迁为载体的文化撒播和融合,适应了天然情形变革的大趋势,一次又一次革新着江南的面孔,促使“江南”进入了属于本身的文化时刻。

史学家钱穆以为:“东晋南渡,长江流域遂正式代表着传统的中国”。永嘉之后,大批华夏世家南渡遁迹,他们多半具有较高的文化造诣,文雅的士族文化给彼时的江南注入了诗性内在,有力敦促了“吴越之风”向“江南文化”的转变。《隋书》写到南北朝时期文化状况时说:“衣冠轨物,图画记注,播迁之余,皆归江左。晋、宋之际,学艺为多,齐、梁之间,经史弥盛。”这一时期,很多重要文化成就都出自北方移民或厥后代之手。范缜的《神灭论》、钟嵘的《诗品》、周兴嗣的《千字文》、刘勰的《文心雕龙》,皆为例证。到了唐代,太湖流域之富庶富贵愈发现显,“赋出全国而江南居十九……浙对象又居江南十九,而苏松常嘉湖五府又据两浙十九也。”安史之乱后,“士君子多以家渡江东”,用墨客李白的话来说,“全国衣冠士庶避地东吴,永嘉南迁,未盛于此”。有学者统计,从整个唐朝的诗大家数来看,北方远远高出南边,但安史之乱之后,南边诗大家数大幅进步,与北方八两半斤。

人民的西湖 丰子恺 资料图片

靖康之变,宋室南渡,江南在文化成长之路长进一步发力。正如清代靳辅所言,江南在“汉唐早年,不外一泽国耳。自钱镠窃据,南宋偏安,民聚而地辟,遂为财赋之薮”。据研究,这次生齿大迁徙从1126年(靖康元年)开始,一向一连到1279年,总生齿达500万人之多,让南边生齿数目大大高出北方。旷日耐久的移民波及整个长江流域以致本日的海南岛,而移民漫衍最多的则是南宋政权中心地址的江南地域。一方面,“西北士医生多在钱塘”,诸多学者大儒在此会聚,李清照、辛弃疾等文人雅士在此居停,大大敦促了文化学术的成长;另一方面,大批职业艺人集聚促进了市民文化的繁荣,《武林往事》记实,南宋的杭城表里共有娱乐场合“瓦子”二十多处,观浩瀚时到达千余人。各类文化演出行当五十多项,艺人五百余人,他们或报告汗青故事、民间传奇,或演出杂技马戏,或表演杂技电影。

斗转星移,文以随之。当汗青行进到明清时期,江南文化以成熟烂漫的姿态泛起于众人眼前。明清两代,均匀每7个进士,就有1个以上出自江南。明代状元,四分之一来自江南地域;清代状元,江南地域占半数以上,以至于苏州文人汪琬把状元称为内地“土产”。科举场上的自得,齐集反应了江南文化气力的整体晋升。作为这一时期文化符号的《红楼梦》、“三言二拍”、《牡丹亭》等名篇佳作多半打上了江南的印迹,也正是这些文化经典最直接地塑造了传播至今的江南形象。

可见,“江南范儿”是汗青的产品,正所谓“东南财赋地,江左文人薮”,历代文化人对江南山川光景的描述、对江南文化精力的剖析,则是敦促这一汗青历程的要害地址。如前所述,“江南”在区域上概略对应太湖流域,对其最感人、最普通、最精辟的表述,当数“上有天国,下有苏杭”。假如把“江南范儿”比作一套绮丽的衣饰,苏州和杭州无疑是最称职的模特儿。苏杭之盛名携手传播,又离不开文人的妙笔。据柴德赓研究,苏杭连称始于白居易,他的诗中并提苏州和杭州五次,如“苏杭自昔称名郡”“江南名郡数苏杭”,《和我年三首》中的“我年五十七,荣名得若干。甲乙三道科,苏杭两州主”,更是以本身曾在苏州、杭州任职而孤高。

白居易的诸多江南主题诗篇中,《忆江南》最为四处赞颂,活跃表达了他对江南的眷恋。“春来江水绿如蓝”“郡亭枕上看潮头”,当我们品读这一名篇,会发明,“水”是江南意象中最重要的内容之一。从地理上看,“阵势倾于东南,而吴之为境,居东南最卑处,故宜多水”,在这片水乡泽国,先民“以塘行水,以泾均水,以塍御水,以埭储水”,试探出一套完整的水利体系,“遇淫潦可泄以去,逢旱岁可引以灌”,不单为经济成长提供了前提,并且塑造了江南奇异的文化景观。从南朝谢灵运的《山居赋》、张缵的《南征赋》到苏轼的“一叶舟轻,双桨鸿惊”,再到近代朱自清《桨声灯影里的秦淮河》、丰子恺的《塘栖》,在历代文人关于江南的诗词歌赋中,“水”的出镜率大噶鲱高的。